Floresta Portuguesa: como as décadas e o fogo moldaram o nosso Património Verde

Ao longo das últimas décadas, a floresta portuguesa tem sofrido uma transformação profunda e multifacetada, que espelha a interação entre processos naturais, as ações humanas e o impacte crescente das alterações climáticas. Portugal contava, à data da elaboração do 6.º Inventário Florestal Nacional (IFN6) do ICNF, com cerca de 3,2 milhões de hectares de floresta, representando cerca de 36% do território continental, o que faz da floresta o principal uso do solo no país.

Este património natural e económico estratégico continua em constante mudança, alterado por dinâmicas históricas e pelos desafios ambientais atuais, especialmente os incêndios florestais, que afetam severamente o equilíbrio e a sustentabilidade destes ecossistemas.

A Composição da Floresta Nacional

A floresta portuguesa caracteriza-se por uma diversidade de espécies maioritariamente autóctones (72%), organizadas em quatro grandes formações florestais distintas. Os montados de sobreiro e azinheira representam a principal ocupação florestal, com cerca de 1 milhão de hectares e constituem, aproximadamente, um terço da área florestal total. Estes ecossistemas de uso múltiplo não têm a produção lenhosa como função principal, destacando-se pela sua importância ecológica e económica através de indústrias como a extração de cortiça.

Figura 1 – Fotografia de uma bolota a exemplificar a espécie Quercus. Fonte: Website Freepik, 2025

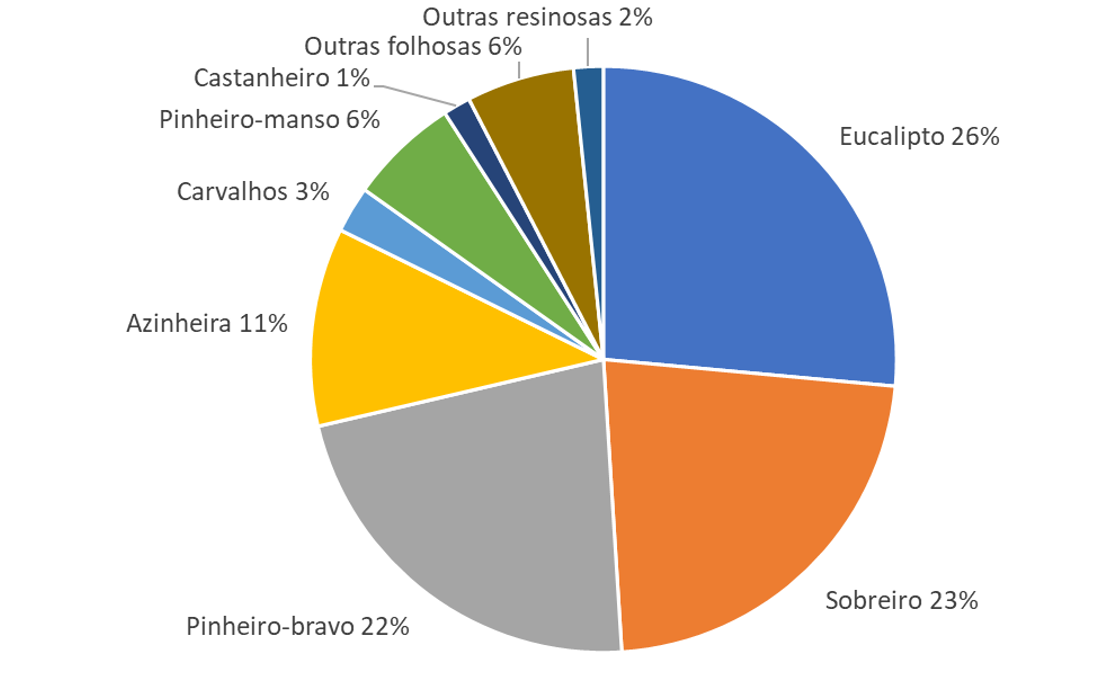

O eucalipto assume uma posição dominante, ocupando 26,2% da área florestal (845 mil hectares), seguido pelo sobreiro com 22,3% (719 mil hectares) e pelo pinheiro-bravo com 22,1% (713 mil hectares). Os pinhais, compostos por povoamentos de pinheiro-bravo e pinheiro-manso, constituem a segunda maior formação florestal, com uma área próxima de 1 milhão de hectares, embora tenham sofrido a maior redução em área ocupada devido aos incêndios e pragas, particularmente o nemátodo do pinheiro.

Figura 2 – Composição da Àrea Florestal Segundo o IFN6 Fonte: Website PEFC

Transformações Históricas

Durante os Descobrimentos, as madeiras nobres, principalmente o carvalho, foram praticamente dizimadas para a construção naval, seguindo-se posteriormente a expansão agrícola que ocupou extensas áreas florestais. A meio do século XX, Portugal assistiu a um período de arborização intensiva com eucaliptos e à criação de um dos maiores pinhais contínuos da Europa durante o Estado Novo.

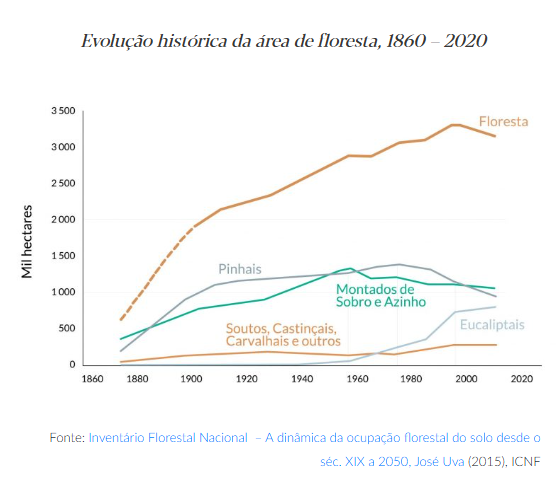

O gráfico na Figura 3 ilustra os dados da evolução da área florestal total e das principais formações em Portugal. Até ao ano de 2000 podemos observar que a área total de floresta aumentou, muito em parte pelo crescimento da área em eucaliptal. O valor da área total tem se mantido relativamente estável, apontando os dados mais recentes para um aumento na última década em termos de área total de floresta. De acordo com os dados do IFN6, entre 2010 e 2015 registou-se um aumento de 60 mil hectares (1,9%) na área florestal, revertendo parcialmente a evolução negativa que se verificava há cerca de vinte anos, estes dados não são visíveis neste gráfico mas representariam um ligeiro aumento na curva da área total de floresta nos últimos anos.

Figura 3 – Evolução histórica da área florestal total e das principais formações em Portugal, 1870–2020. Fonte: ICNF, dados dos Inventários Florestais Nacionais, adaptado de Florestas.pt.

Destaca-se a progressão das folhosas caducifólias (carvalhos, castanheiros e outras) que, embora permaneçam a formação menos expressiva em área, têm demonstrado um crescimento constante nos últimos 20 anos, com um acréscimo particularmente relevante de 46 mil hectares (17%) apenas entre 2005 e 2015.

O Impacte Devastador dos Incêndios

Os incêndios florestais constituem uma das principais ameaças à integridade da floresta portuguesa, alterando significativamente a sua estrutura e composição. A vegetação queimada perde a capacidade de regeneração natural, afetando a biodiversidade e a resistência dos ecossistemas. As consequências estendem-se muito para além da perda direta de biomassa, criando uma cascata de problemas ambientais e sociais que persistem durante anos após a passagem do fogo.

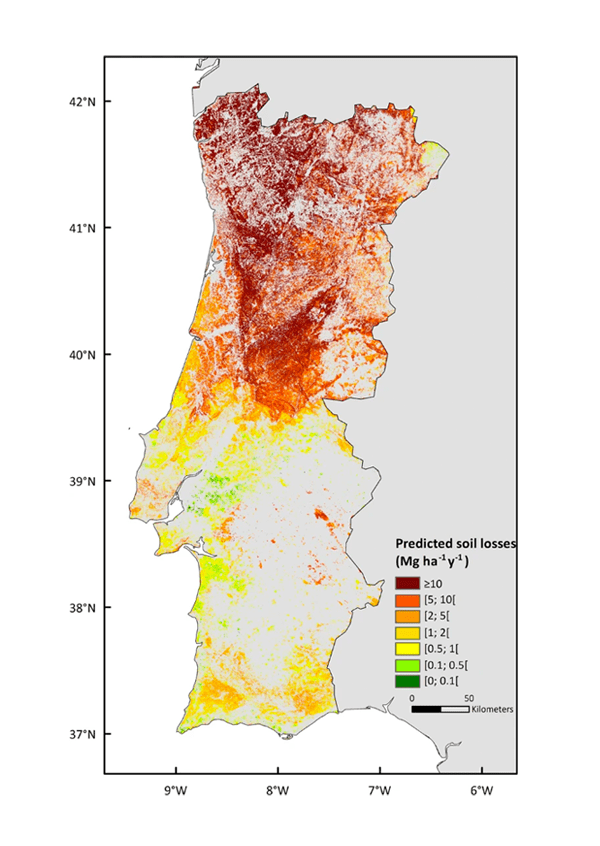

A Universidade de Aveiro criou o primeiro mapa português de risco de erosão do solo após incêndio, revelando que a região Centro-Norte apresenta a maior densidade de áreas com risco muito elevado. Após a passagem do fogo, a vegetação queimada deixa o solo totalmente exposto e desprotegido, tornando-se vulnerável a agentes erosivos como a chuva intensa e o vento. Esta situação desencadeia processos acelerados de degradação do solo, com consequências graves a vários níveis.

Figura 4 – Mapa de risco de erosão do solo pós-incêndio em Portugal (previsão, validação e incertezas), desenvolvido pela Universidade de Aveiro no âmbito do projeto FEMME. Fonte: Parente et al., UA/FEMME, em Florestas.pt, adaptado de Scientific Reports (Nature), 2022.

A erosão do solo pós-incêndio pode ser extrema, considerando que a formação natural de apenas um centímetro de solo pode levar até mil anos. A ausência de cobertura vegetal reduz drasticamente a capacidade do terreno de reter água, o que aumenta significativamente o escoamento superficial das chuvas. Esta água não infiltrada pode provocar inundações rápidas em áreas a jusante, com risco elevado para populações, bens e infraestruturas.

Além disso, a perda da coesão do solo e o desequilíbrio geomecânico resultante podem originar derrocadas e deslizamentos de terras, especialmente em encostas íngremes e solos vulneráveis. Estes fenómenos representam uma ameaça direta à segurança das comunidades, tendo sido já responsáveis por eventuais fatalidades em Portugal. A queda de massas de solo e rochas pode causar destruição de casas, vias de comunicação e outras infraestruturas vitais, criando situações críticas de emergência e isolamento.

A contaminação dos cursos de água por cinzas, sedimentos e material arrastado durante as cheias agrava ainda mais os impactes ambientais, afetando a qualidade da água, causando alagamentos e prejudicando os ecossistemas aquáticos. As cinzas formam uma camada hidrofóbica no solo, diminuindo a infiltração e favorecendo o escoamento rápido da água, que transporta sedimentos para rios e ribeiros, aumentando o risco de cheias e a necessidade de intervenções de emergência.

Em suma, os riscos de erosão e derrocadas pós-incêndio criam um ciclo pernicioso que não só agrava a perda de solo fértil e a degradação do ambiente natural, como também coloca em perigo a vida humana e o funcionamento das infraestruturas essenciais, exigindo uma resposta integrada e rápida das autoridades para evitar tragédias e mitigar danos futuros.

Desafios Ambientais e Climáticos

Como se observa na Figura 4, a conjugação de fatores climáticos, topográficos e de tipologia de vegetação torna a região Centro-Norte particularmente vulnerável , concentrando a maior densidade de povoamentos florestais e zonas de matos numa área com elevada recorrência de incêndios, como foi possível constatar neste verão de 2025. Esta região providencia importantes serviços de ecossistemas para o país, designadamente relacionados com a quantidade e qualidade da água para consumo humano, sublinhando a importância crítica de uma gestão integrada que contemple prevenção, combate e restauro pós-fogo.

A pressão das alterações climáticas intensifica estes desafios, aumentando a frequência e a severidade dos fenómenos climáticos extremos e do aquecimento das temperaturas, o que tende a agravar tanto o número quanto a dimensão e a gravidade dos incêndios florestais. Face ao tempo alargado necessário para recuperar solos danificados e aos custos elevados das medidas de intervenção, torna-se essencial dispor de instrumentos que permitam um diagnóstico atempado dos impactes dos incêndios.

Conclusão e Perspetivas Futuras

A sustentabilidade da floresta portuguesa depende fundamentalmente da capacidade de implementar uma gestão florestal que equilibre a proteção do património natural com a sua utilização económica.

A floresta portuguesa encontra-se numa encruzilhada crítica, na qual a sua evolução futura dependerá da capacidade coletiva de gerir este recurso vital com rigor científico, inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental, assegurando a sua preservação para as gerações vindouras face aos crescentes desafios climáticos e instabilidade.

Fontes:

- Inventário Florestal Nacional (IFN6), ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, relatório e dados oficiais.

Website: https://www.icnf.pt/api/file/doc/0f0165f9df0d0bbe [Acedido em setembro de 2025] - PEFC Portugal, dados sobre a composição da floresta e áreas dominantes (sobreiro, eucalipto, pinheiro)

Website: https://www.pefc.pt/o-que-fazemos/porque-e-importante-cuidar-da-floresta/a-floresta-portuguesa [Acedido em setembro de 2025] - Florestas.pt, artigo sobre espécies florestais mais comuns em Portugal

Website: https://florestas.pt/conhecer/as-especies-florestais-mais-comuns-da-floresta-portuguesa/ [Acedido em setembro de 2025] - Florestas.pt, notícia sobre mapa de risco de erosão do solo pós-incêndio.

Website: https://florestas.pt/noticias-e-agenda/mapa-de-risco-de-erosao-do-solo-indica-prioridades-de-atuacao-apos-incendio/ [Acedido em setembro de 2025] - Revistaseguranca.pt, artigo sobre impactes pós-incêndio e riscos associados.

Website: https://revistaseguranca.pt/2025/01/15/depois-dos-fortes-incendios-que-assolam-o-centro-e-norte-de-portugal-o-que-se-pode-esperar-que-aconteca-com-as-fortes-chuvas-que-se-aproximam/ [Acedido em setembro de 2025] - Banco de imagens, Freepik.

[Acedido em setembro de 2025] - Parente, J., Girona-García, A., Lopes, A.R. et al. “Prediction, validation, and uncertainties of a nation-wide post-fire soil erosion risk assessment in Portugal”. Sci Rep 12, 2945 (2022).

Website: https://doi.org/10.1038/s41598-022-07066-x, [Acedido em abril de 2022] - Florestas.pt, artigo “Floresta portuguesa ocupa mais de um terço do país”.

Website: https://florestas.pt/conhecer/floresta-portuguesa-ocupa-mais-de-um-terco-do-pais/ [Acedido em setembro de 2025]